藤紅杏黃,一個秋的暖陽薄涼;

老房深巷,未褪盡的百年時光!

這是中山區青云街的一處老居民區,大多數的建筑,都經歷了一個多世紀,

百年后的今天

沒變成一棟棟的精致商品

更沒成為夕陽殘照下的伶仃孤影

我喜歡在清晨或者傍晚在這里走走.

尤其的秋天的季節,

微泛晨霧中的薄陽中,

能聽到雞鳴犬吠,

能看到屋頂煙筒飄起的炊煙;

傍晚,遠遠能聞到灶臺熗鍋的味道,

透過不高的院墻,彌漫著濃濃的煙火氣......

不知道從什么時候開始,青云街的這片老區忽然間成了網紅地,時不時的能看到三五成隊的人拿著相機,擎著手機在這里搜刮著尚存的美色.......

我也是其中之一.進入這里,就開始加載我的歲月追憶.

溫煦的秋色之美

有一衰必有一榮,

雖然建筑都是老舊的,

但,這里的花花草草,

藤藤樹樹卻是盎然生機.

秋季,

一樹金黃,一朵嫣紅,一串串漿果,

看著美,也可慢慢回味,

墻壁猶如百歲老嫗的皮膚,但攀附在上的那片紅藤葉,又給了這棟老房增加了些許的生機....,.

它們穿過歷史的風雨,

深深扎根,融為一體,

年復一年,唱著秋美!

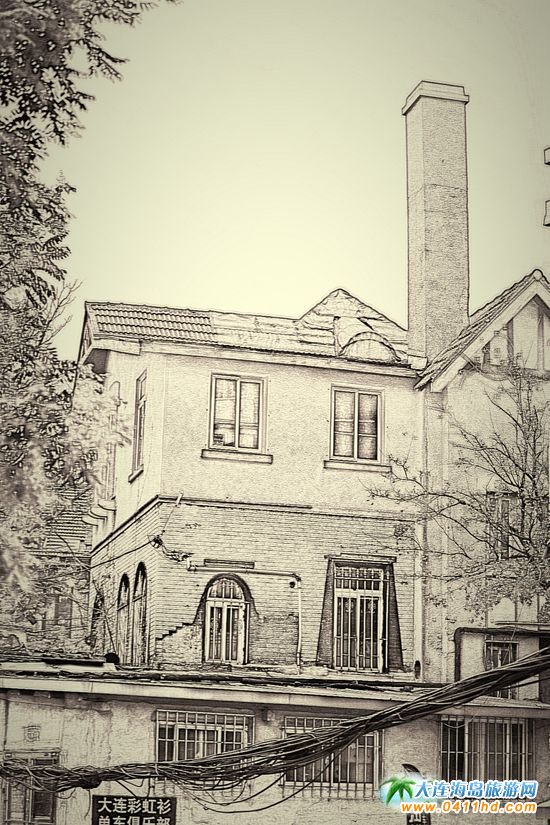

最美最結實的石頭房

威嚴形成的壓迫感

大多都是不喜歡的

但我還是帶敬意仰望它.

捷山街66號,

位于樸素巷和捷山街路口西北角,

一棟驚艷的石頭別墅.

堅實,不刻板,

滄桑,不沒落.

敬嘆房子的不老,

敬佩巧匠的創造.

房子的外墻全部用黃褐色的石頭砌造而成,

石頭來自附近的山上,

每塊形狀大小不同,

一塊塊找好角度,

榫卯一樣緊緊的咬合在一起,

雖然經歷了一個世紀的風霜雨雪,

氣色未變,筋骨不老,不見頹態!

院門兩側的石垛,

是用青石砌成,

兩個門垛上砌留了燈座,

燈座頂部又用青石拼了圓頂,

用工程度可見奢華.

石頭房頂層凸出的木質飄窗,

雖然看不到內部結構,

但巨木做的承重主體

以及精巧的裝飾設計,

百年未褪芳華.

可以說是飄窗界的鼻祖了.

石頭房子的人應該更迭了太多,

但樓前院內的幾株松柏一直不離不舍.

雖然已經被城市高樓隱沒,

但掩飾不了它的特有的氣勢.

生于屈辱的舊歲月,見證于繁華的新時代.

2022年5月13日這棟石頭房被列入大連市第三批歷史建筑名錄.

老墻深巷,童音回蕩

每次都到這里,

仿佛總能隱約聽到一群孩童嬉戲的歡笑聲.

腦海里出現了一幅畫面,

地面上結了一層厚厚的冰雪,

大人往往是扶著兩側的墻,

一步一趔趄的走著,

但卻是孩子們冬天玩耍的樂園.

一大群臉蛋凍得通紅的孩子,

或是屁股上套著柳條筐(七八十年代,柳條筐是環衛單位用來裝生活垃圾的),

或是用幾片竹板片,墊在屁股下,

從巷子的高處,利用巷子的坡度,一個接一個的滑下了,滑到最下面又一個個的人仰馬翻,

哄笑聲響徹在巷子里.

巷子還是這條巷子,人卻老了

“舊時代感”的街牌

“保衛巷”,”樸素巷”,”光榮巷”,這些街牌的名字與當前時代已經格格不入了,但對上了年紀的人,一下就能把人拽回到半個世紀以前,這些”革命感”很強的名字,在那個歲月可是非常風靡的,也是讓人懷戀的.

一面新墻,萬年不變的陽光,

灑落在了一塊塊的用亞克力做的標牌上,

”四云樓””泰華樓”,”恩祥園”,”益昌糕點店”,”天百大樓”家喻戶曉的大連老字號,

仔細端詳,一部分名字很熟悉,

但仍有很大一部分沒聽過更沒親見過.

這些老字號大多數已經消失,

如今作為一種城市文化

或者是歷史標簽裝飾在這面墻上,

也像是供桌上的牌位,

不一定都要去膜拜瞻仰,但在提醒你,

它們曾經有過很耀眼的輝煌.

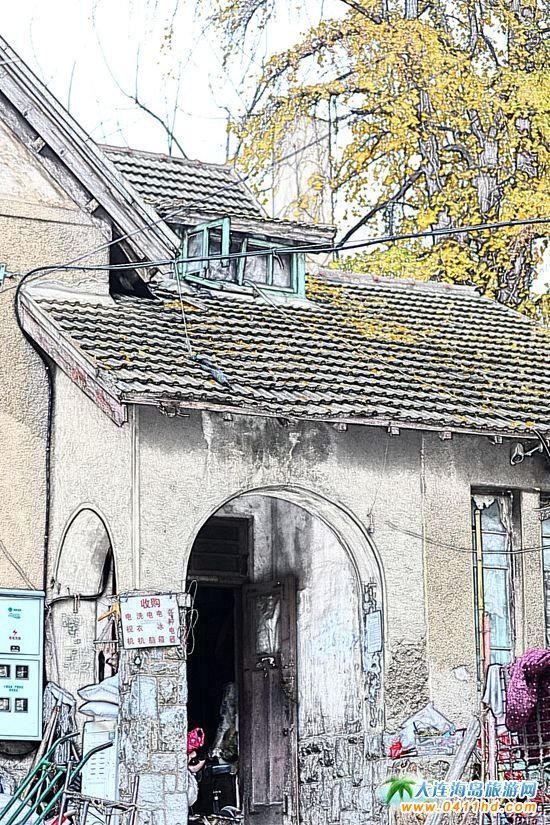

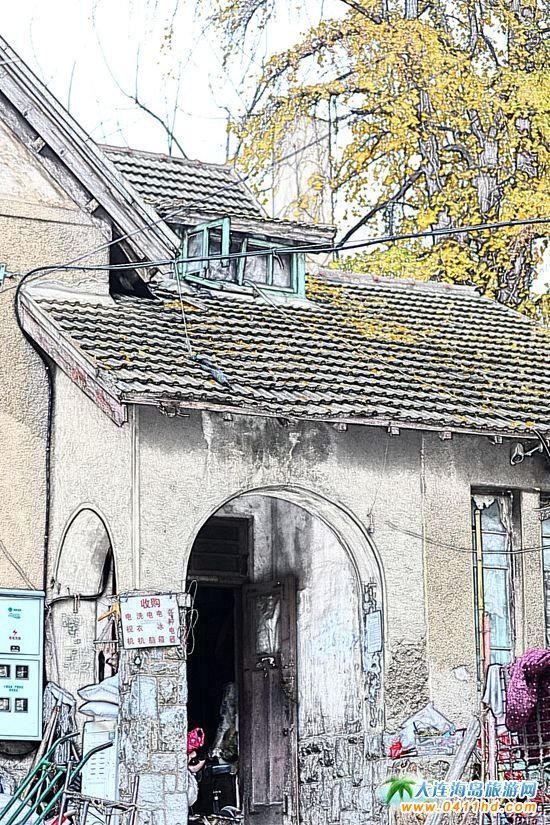

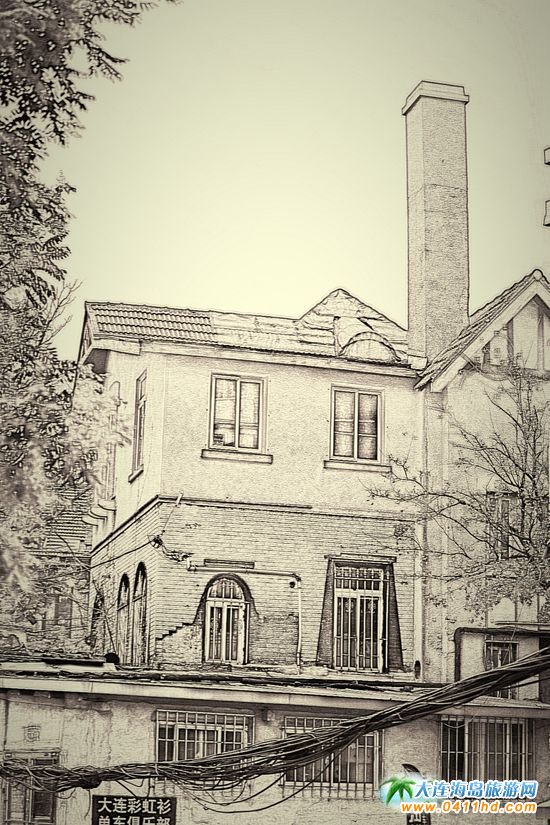

“骨美”不懼門窗破

歲月從不敗美人

看到它,就想起一句話”歲月從不敗美人”,經歷百年的木質的門窗,雖然有些破敗,但依舊掩飾不住整棟建筑的”骨美”.

房屋的設計不是那種西方的凸立外形,也不是我們傳統的四合院樣式,而是一種西北為屋,東南立墻,中間成院的構造,這樣的平層設計,分而不散,聚而不擾,錯落有致,相互呼應.沒有讓人厭惡的壓迫感,

不遠處就是挺拔的高樓,相比較,仿佛是兩個不同世紀的人在彼此對視.

沉甸甸的老藤

這應該是大連最古老的藤樹了,因為是深秋,上面只稀稀落落的掛了一些黃葉.粗壯而沉甸甸的藤蔓,把旁邊的墻,周圍的樹,以及院子里的房,只要它能夠著的地方,都會被他攬進懷里,不盡興,還要來來回回的再繞上幾道,

從沒有在春天來過,不知道它到底開不開花,或者是開什么花,明年的春天一定來一次,想象中,那是必定是一片壯觀的景象.

沒棱角的紅磚

就單純想為它留一張照片,這半老不老的磚墻,可能誰都不會多看一眼.

猜不透經歷了什么,本來應該是挺實堅硬,但卻成了圓滑溫和,沒有脾氣.

是多少年的風雨的筆記?還是某個人,在此年復一年日復一日的沉思.....

物是”屋”非

我是被那只喜鵲吸引的,

實際我知道它在做什么,

其實我更愿想成一段凄美的故事,

一個沒走過奈何橋,沒喝過孟婆湯的輪世靈魂,

回來看看它的故居......

像是落魄的貴族,更像是垂暮的老人,黑洞洞的窗戶,像是無瞳無神的眼,腐檐破瓦,殘窗敗墻......

不愿看到這樣的頹廢,更不愿眼看著他們的生命在進入倒計時.

記憶里的樓

打有記憶開始,就住在這樣的樓里.寬寬大大的木窗,長長溜溜的走廊,青石臺階,水磨石的樓梯扶手.....

那時沒有油煙機,家家戶戶做的什么飯菜,從走廊這頭走到另一頭就能知道.

下雨天,周圍都是門窗緊閉,唯獨這不寬的走廊,可以開門敞窗,小孩子們不用打傘,就在這走廊里跑來跑去.

羨慕的小院

文化街64號,在深秋金黃的掩映下,很安靜.是我唯一走進去過的院子.

院落雖小,但有一種”采菊東籬下”的味道,

種了一些花草和蔬菜,也有一小片溫潤茂盛的竹林,

墻上,角落,甚至屋頂都用一些小物件裝飾著,本來就不大的院子,布置的滿滿當當,看上去有些擁簇,但感覺卻是很充實,很有生活樂趣.

能有一處可以仰望天空綠意縈繞的院子,無疑是羨慕的,

但透到骨子里的羨慕,還是那種勤勞,樂觀的生活態度.

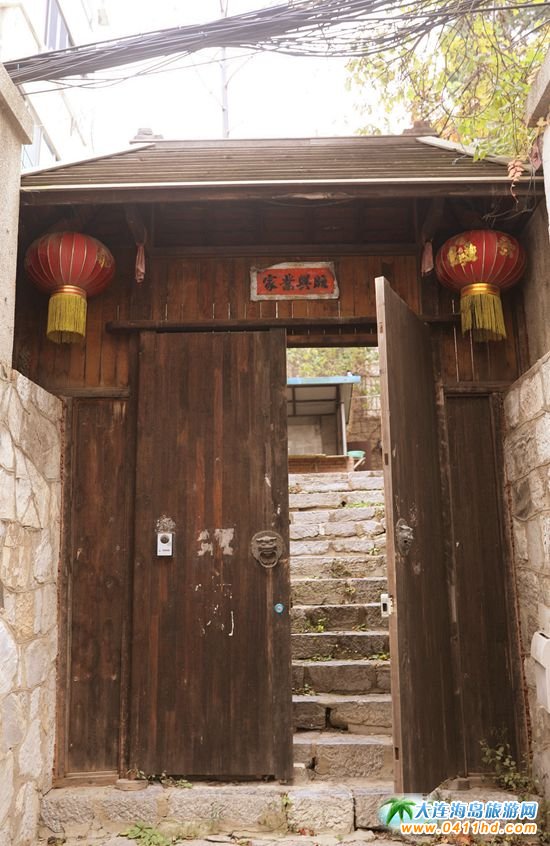

新門~老門

世界有時候很奇妙,

老邁的拼命要變成新鮮的,

但有些明明是新的,卻要把它做舊變老!

這兩扇森嚴的院門盡管做的古香古色,但一眼就能看出它的年輕,

這就好比一個戴上髯口演老生的十歲孩童,,再怎么裝扮,也遮不住他的那份稚氣.

這扇門的運氣就不是很好,看樣子就一直沒有修葺過.原先的精致已經被風雨蕩滌的干干凈凈,上面的玻璃早就沒了,替代玻璃的膠合板也有了年代感.門上有兩個不同的把手,一個是爺爺級,一個是叔叔級的.,還有一個沒了擋蓋的投信口,估計現在的孩子都不知道它是做什么用的.

唯一感到有價值的就是窗楞的圖案做的是真漂亮,過去沒有數控機床,那些造型都是工匠一點點的手工修鑿而成.

這扇門如果重新打磨一下,裝上玻璃,換上壓條,噴上油漆,一定能驚艷如初!

考究的馬賽克

沒有強迫癥,但誰看了她的樣子都會產生沖動,想上去把那些磚頭拆掉,把電線扯斷,把一切強加在上面,染了她容顏,敗了她美貌的東西都統統的除掉.

我敢打賭,廊柱上的馬賽克肯定沒人擦拭過,但這些彩色馬賽克依舊閃爍著光澤,那些黑黑白白,粗粗細細的各種電線,十分討厭的纏在上面,她還是沒有一絲的憂郁和哀怨.

這些漂亮的馬賽克,就像是點睛之筆,將這個造型精美的而又古樸的門廊裝扮的靚麗照人,我想,這應該是當時最奢侈的裝飾了

漂亮的山墻

墻體與封檐板的顏色還未完全褪去,山墻上面的懸魚雕飾, 感覺還那么的鮮活.

據說,這一帶的老建筑好像是日本人設計的,所以,這些老建筑群里沒有飛檐翹角,沒有雕梁畫棟,很少能看到中國傳統的藝術元素,但只有這個懸魚浮雕竟然用了我們古人喜歡的”蝙蝠”圖案.看起來多少有些親切.

幾朵小花,綻開歲月的溫柔

快都到盡頭了,有一處茶室,顯然已經被改造過.

幾朵粉橘色的薔薇花,

倔強的從院子里伸到墻外,

任憑風吹,也絕不縮回去,

幾朵小花的點綴

瞬間為這秋天增加了幾分溫柔.

幾朵小花,綻開歲月的溫柔

快都到盡頭了,有一處茶室,從外墻看,這里顯然已經被改造過.

幾朵粉橘色的薔薇花,倔強的從院子里伸到墻外,任憑風吹,也絕不縮回去,幾朵小花的點綴瞬間為這秋天增加了幾分溫柔.